Natürlich Sylt

Die „Natürlich Sylt“ ist umgezogen - aus dem gedruckten Großformat mitten hinein in ein multimediales Abenteuer. Was das für Vorteile bringt? Kurz und auf den Punkt: Die vertrauten Qualitäten bleiben und etliche neue kommen hinzu.

Wie gehabt tauchen wir tief ein in Themen jenseits aller Sylt-Klischees. Wir liefern profunde Recherche, frische Perspektiven auf Sylter*innen und deren Lebenswelten, ein innovatives Layout und dazu Sylt-Fotos, die Lust machen auf Meer. Dazu kommen die Qualitäten des multimedialen Publizierens: „Natürlich Sylt“ lässt sich jetzt immer und überall erleben. Manche Story gibt’s zum Zuhören als Audiodatei oder garniert mit filmischen Elementen. Natürlich ist die neue Erscheinungsform auch nachhaltiger.

Die „Natürlich Sylt“ widmet sich künftig dreimal im Jahr intensiv einem einzigen Thema. Haufenweise Tipps und Empfehlungen gibt’s obendrauf.

Da im Jahr 2023 der Naturschutz auf Sylt sein 100-jähriges Jubiläum feiert, liegt nichts näher, als die erste Ausgabe genau diesem Thema zu widmen. Ausgabe zwei erscheint am 15. Januar 2024. Da dreht sich dann alles um Menschen, die Sylt zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht haben. „Gekommen, um zu bleiben“ heißt der Titel.

Jetzt aber viel Spaß und weite Sylt-Horizonte mit der ersten Ausgabe der neuen digitalen „Natürlich Sylt".

Ihr Sylt Marketing-Team

Ausgabe Herbst 2023

Naturschutz auf Sylt

Die Natur ist das größte Kapital der Insel. Sie zu schützen eine der wichtigsten Aufgaben. Was das für Sylt in den letzten 100 Jahren bedeutet hat und in Zukunft bedeuten wird, beleuchten wir aus drei unterschiedlichen Perspektiven.

-

Mehr Arten in den Garten

100 Jahre

Naturschutz

auf Sylt

gestern - heute - morgen

Wann und unter welchen Umständen ist Natur eigentlich „natürlich“ und welche Rolle spielt der Menschen darin als Nutzer, als Zerstörer und als Beschützer? Die Antwort darauf ist durchaus nicht eindeutig, unterliegt einem steten gesellschaftlichen und politischen Wandel, neuen Erkenntnissen und sogar dem Zeitgeist. Was das für Sylt in den letzten 100 Jahren bedeutet hat und in Zukunft bedeuten wird, erfahren Sie hier...

-

Die Anfänge

-

Die Protagonisten

-

Die Naturschutzgebiete

-

Die Ausstellung

-

Das Buch & die Diskussion

Die Anfänge

Diesen Text vorlesen lassen:

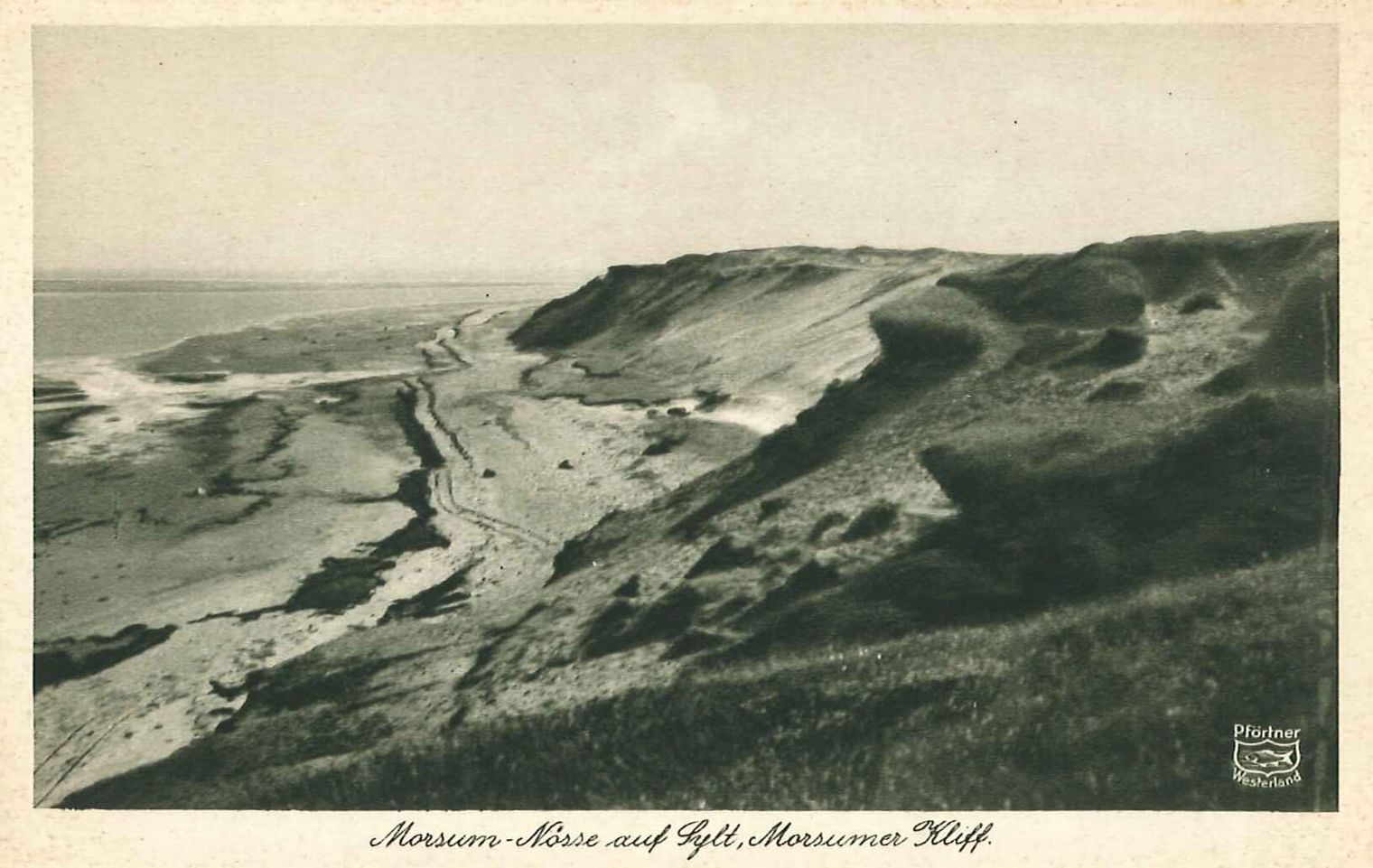

Es war ein schnödes, polizeiliches Dekret, das am 3. April 1923 in Kraft trat und das Listland im Norden der Insel und das Morsum Kliff als erste Gebiete Schleswig-Holsteins unter Naturschutz stellte. Was war passiert in der Mensch-Umwelt-Beziehung auf der Insel, dass man offenbar vehement um die bizarre Insellandschaft bangen musste? Jahrhunderte lang hatten die Menschen die schroffe und oft unwirtliche Sylter Natur zum eigenen Überleben genutzt. Sie hatten Möweneier und Beeren gesammelt, Deiche angelegt, Dünen bepflanzt und die Halme in diverse Alltagsgegenstände verwandelt. Sie hatten Fische und Enten gefangen, Heide als Brennmaterial genutzt, Pflanzen als Heilkräuter, die Erde landwirtschaftlich bestellt und waren zur See gefahren.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts beschreibt ein Schüler, der Keitumer Peter Hansen, seine Heimat, die damals seinen Schätzungen zufolge von ungefähr 2.400 Bewohner*innen besiedelt war. Im Detail erklärt der Heranwachsende die Nutzungszusammenhänge auf der Insel. Sein Manuskript ist eine aufschlussreiche Quelle, die erst vor wenigen Jahren aufgefunden wurde. Was dieser Bericht deutlich macht: Schon vor der Ankunft der ersten Besucher*innen war Sylt eine Kulturlandschaft und keine Wildnis.

Der massive Wandel in diesem eingespielten Gefüge aus Flora, Fauna, Klima und Mensch begann vor 200 Jahren - mit dem Eintreffen von jungen Forscher*innen, die die Sylter Natur, insbesondere die Vogelwelt, unter die Lupe nahmen, Eier sammelten und Tiere erschossen, die ihnen vor die Büchse flogen. Sie sorgten dafür, dass sich die bislang arten- und zahlreiche Population der Seevögel auf Sylt nicht mehr sicher fühlte und dass die Bestände signifikant schrumpften. Unter den sehr frühen Gästen waren auch nach Schönheit und Ursprünglichem suchende Künstler*innen, die sich gerne jenseits der schon angelegten Pfade bewegten, durch die Dünen stapften und Tiere in ihren Gewohnheiten störten.

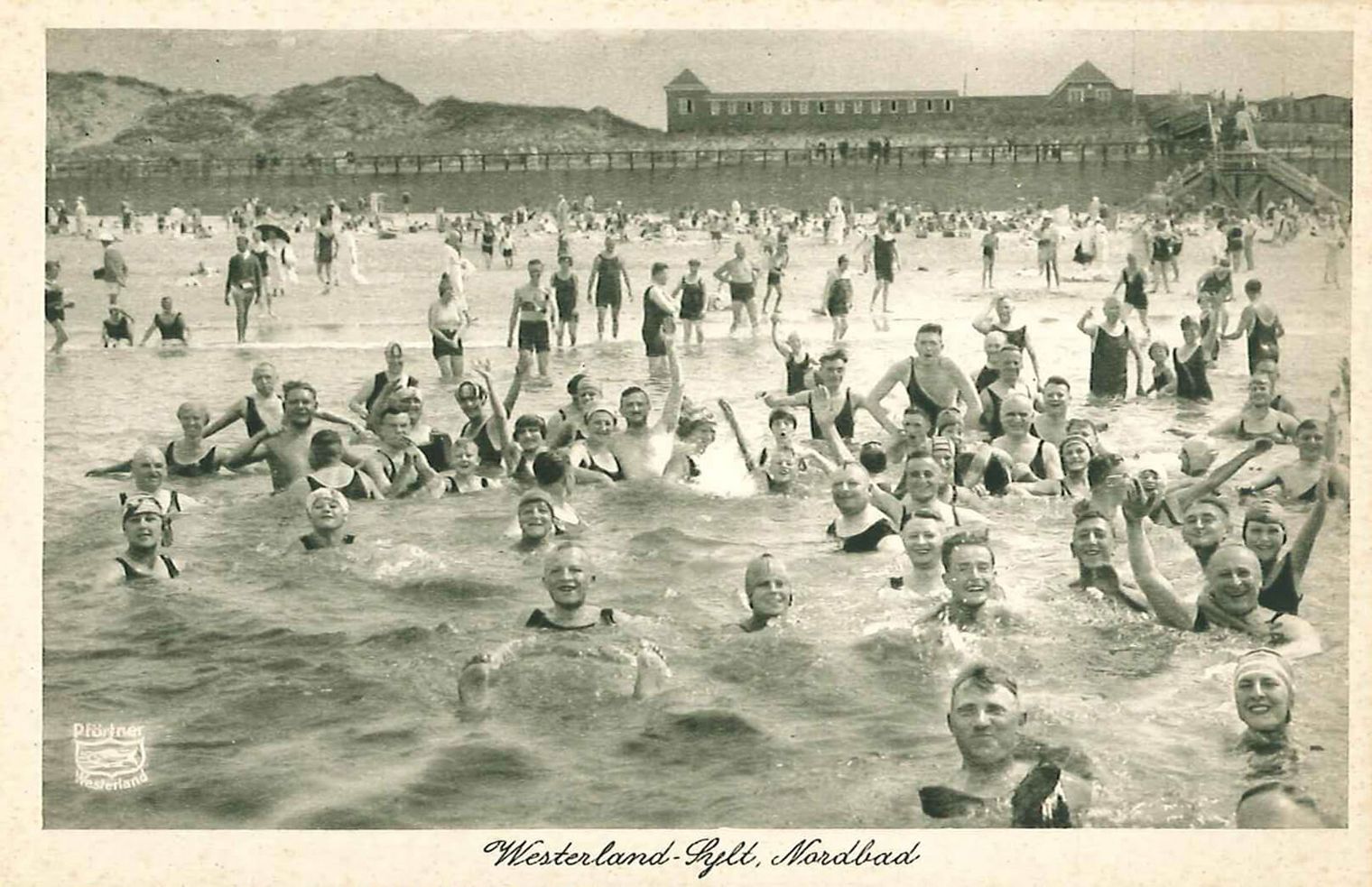

Dann entdeckten Mediziner*innen in der Mitte des 19. Jahrhunderts das offene Meer und das raue Klima für die Gesundung erschöpfter Körper und Seelen. Langsam aber sicher wuchs der Kreis der Sommerfrischler, die auf Empfehlung ihrer Ärzte über das dänische Hoyer nach Munkmarsch anreisten. Mit ihnen entstand die Infrastruktur für „Fremdenverkehr“: Pensionen und Hotels wurden gebaut, Badekonzessionen für den Strand vergeben, Schienen über die Insel verlegt. Im Schlepptau der Sommerfrischler kamen Geschäftsleute mit dem „richtigen“ Riecher für gute Erträge, die viel später im dritten touristischen Boom nach dem Zweiten Weltkrieg von den politischen Aktivisten als „Syltbeglücker“ bezeichnet wurden. Zeitgleich mit den ersten Badegästen wuchs die Überzeugung, die Sylter Küste vor den Kräften des Meeres schützen zu müssen. Die ersten Buhnen, die sich in ihrem Effekt im Nachhinein als kontraproduktiv erwiesen, wurden gebaut.

Zu all den Kräften, die das ursprüngliche Inselgefüge veränderten, kam das Militär: Der erste große Schub an militärischer Infrastruktur mit Übungsplätzen, Lagern und Stellungen wurde mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Norden und Süden der Insel installiert. Während die Badegäste in den Kriegsjahren von 1914 bis 1918 keinen Zutritt mehr auf die Insel bekamen, wurden 5.000 Soldaten auf Sylt stationiert. Der militärische Einfluss hatte die bislang größte Auswirkung auf die Inselnatur und deren Bewohner*innen.

Schon vor dem Krieg wiesen Inselliebhaber wie Ferdinand Avenarius auf die Zerbrechlichkeit der 99 Quadratkilometer Sylt hin. Als sich der Bau eines Bahndammes Anfang der 20er Jahre ankündigte, gelang einer Gruppe von Naturschützern, unter ihnen Knud Ahlborn, durch zähes Ringen der große Coup: Die Inselnatur wurde im Norden und rund um das geologisch einzigartige Morsum Kliff zum Naturschutzgebiet erklärt.

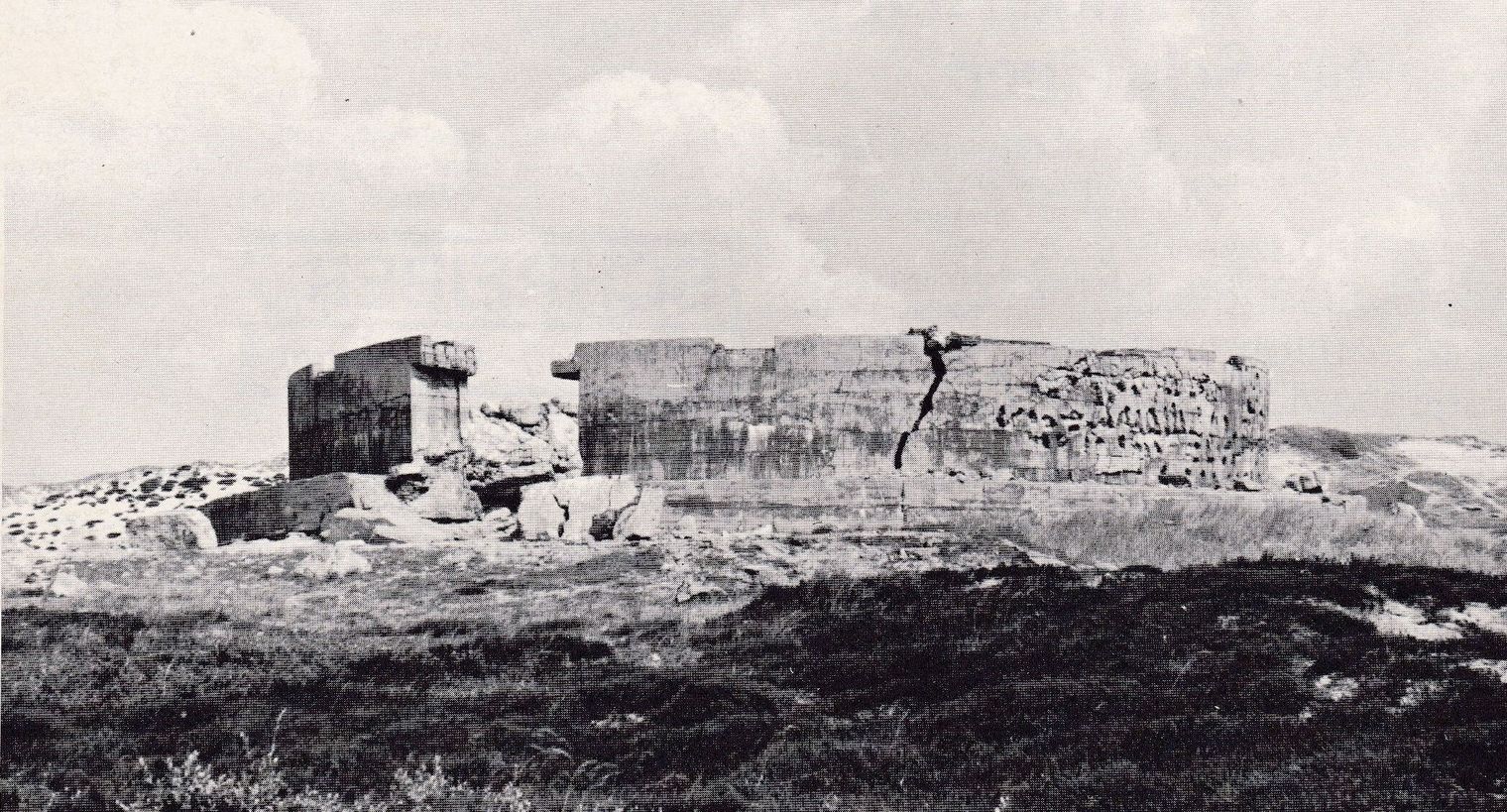

Eine weitere militärische Nutzung der Naturschutzgebiete war übrigens von den Schutzbestimmungen im April 1923 ausgeschlossen, weshalb ganz Sylt im Zuge der NS-Aufrüstung der 30er Jahre in einen militärischen Stützpunkt der Sonderklasse verwandelt wurde. Ein bis dahin unerreichter Eingriff in die Inselnatur mit Kasernen, Hangars, Flugplätzen, Betonstraßen, Depots, Schießplätzen etc. Dabei war es dem Naturschutz noch zu Beginn der 30er Jahren gelungen, die Vogelkoje und Teile des Wattenmeers unter Schutz zu stellen und die Bebauung der Kampener Nordheide zu verhindern.

Durch den Krieg war die Insel zerrüttet, übersäht mit Bunkern, das Meer voller Minen. Die auf Sylt stationierten Soldaten verließen die Insel als Gefangene der englischen Alliierten. Parallel zu den Aufräumarbeiten nach dem Krieg und der Ankunft von 14.000 Flüchtlingen, setzte bereits Ende der 40er Jahre die dritte touristische Ära der Insel ein, die eigentlich bis heute anhält und wieder für massive Eingriffe in die Natur und weitere Unterschutzstellungen sorgte. Die Balance zwischen Urlaubsinsel und Natur- und Lebensraum, profitorientierten Begehrlichkeiten und gesunden Strukturen zu halten, beschäftigt die Inselpolitik, den Natur-, Küsten- und Klimaschutz wie kein anderes Thema.

Die Protagonisten

An diesen Sylter Naturschützer*innen kommt niemand vorbei

Ferdinand Avenarius

-

1856 - 1923

-

Der Verleger und Publizist Ferdinand Avenarius war wesentlich daran beteiligt, dass die Dünen- und Heidelandschaft zwischen Kampen und List 1923 unter Naturschutz gestellt wurde.

Ferdinand Avenarius, 1856 in Berlin geborener Gelehrter, Publizist und Naturschützer, verbrachte seit 1903 seine Sommer am liebsten in Kampen. Am damals nördlichsten Dorfrand, dem Wattweg, baute er ein wahrlich skurriles Haus - in einer Mischung aus Schwarzwaldidyll und Friesenstil. Von seinem Arbeitszimmer aus konnte er bis in die Vogelkoje gucken. Das Haus besaß ein „Solarium“, in dem der Hausherr und seine oft prominenten Gäste (wie z.B. Max Frisch oder Stefan Zweig) sich bei Bedarf auch hüllenlos Sonnenbaden konnten. Dass die Dünen- und Heidelandschaft zwischen Kampen und List 1923 unter Naturschutz gestellt wurde, verdankt die Insel nicht zuletzt seinem Bemühen.

An seinem Wirken wird deutlich, wie ambivalent die Postion von Liebhaber*innen der Sylter Natur war und auch heute noch ist: Mit seinen schwärmerischen Texten in dem von ihm publizierten und von der ganzen deutschen Bohème gelesenen Magazin „Kunstwart“ trug er selbst dazu bei, dass sich die Besucherströme aus den Metropolen zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer vehementer über die Insel ergossen. Deren Einfluss auf die Inselentwicklung prangerte er gleichzeitig an. Ein weiterer Widerspruch: Obwohl er die friesische Baukultur als „beschützenswert" erachtete, baute er selbst ein stilistisch unauthentisches und sehr hohes Ferienquartier, das ihm einen möglichst weiten Blick in die Heide ermöglichen sollte.

Avenarius vermachte der Gemeinde Kampen seinen „Uhlenkamp“ und das Gelände des heutigen „Avenarius Parks“. Nach gescheiterten Versuchen, das Gebäude in ein Museum oder eine Künstlerbegegnungsstätte zu verwandeln, wurde das Haus an einen Privatmann verkauft, der es abriss. Ferdinand Avenarius ist Ehrenbürger Kampens und starb 1923 - kurz bevor sein Bemühen um die Unterschutzstellung der sensiblen Natur Wirklichkeit wurde.

Knud Ahlborn

-

1888 - 1977

-

Knud Ahlborn gründete das Klappholttal und 1923 (offiziell eingetragen 1924) den Verein "Naturschutz Sylt", dem er bis 1975 vorstand.

Knud Ahlborn war eng mit Ferdinand Avenarius befreundet. Beide waren engagierte Pioniere der „Freideutschen Jugendbewegung“ und bündelten zudem ihr Engagement für den Sylter Naturschutz. Mit dem Vorsatz, sich einen Überblick über die Kampener Grundstücke der Ahlborn-Familie zu verschaffen, reiste der gebürtige Hamburger Arzt 1919 auf die Insel, entdeckte zwischen Kampen und List sechs Baracken der kaiserlichen Marine und entwickelte dafür sofort eine Vision. Hier, mitten in der Dünenlandschaft, wollte er einen Ort für seine reformerische Jugendbewegung entstehen lassen.

Mit Hilfe seines Vater erwarb Ahlborn die Klappholttal-Baracken von den Listlandeigentümern, verwandelte sie in ein Jugendlager und baute das weiter aus. Auch bei Ahlborn findet sich die oben angesprochene Ambivalenz: Er wollte die Natur bewahren und sorgte gleichzeitig für die erweiterte Nutzung eines besonders sensiblen Naturstandorts durch neue Gebäude.

Ahlborn machte sich in Kampen als Badearzt selbstständig und engagierte sich dafür, die von Avenarius vor dem Weltkrieg begonnene Debatte um die Einrichtung von Naturschutzgebieten voran zu bringen. Als „Herr Doktor“ in Kampen pflegte er enge Kontakte zu Sylter*innen, die ihn in seinem Anliegen unterstützten.

Schon im Jahr 1923, zeitgleich mit der staatlichen Unterschutzstellung von Nord Sylt und dem Morsum Kliff, beschlossen Knud Ahlborn, Ferdinand Avenarius und der ebenfalls für Jugend und Natur aktive Ferdinand Göbel den Verein „Naturschutz Sylt“ zu gründen. Ein wichtiges Anliegen des dann ab 1924 offiziell eingetragenen Vereins: die Schönheit der Natur zu erhalten und die Kampener Vogelkoje unter Schutz zu stellen. Der ökologische Aspekt war zunächst noch zweitrangig. Bis zwei Jahre vor seinem Tod war Knud Ahlborn Vorsitzender des Vereins.

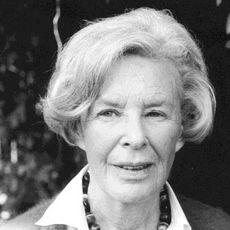

Clara Enss

-

1922 - 2001

-

Die Schauspielerin und Braderuper Pensionswirtin engagierte sich mit anderen Sylter*innen in der Bürgerinitiative gegen den Bau des „Atlantis“-Kolosses an der Westerländer Promenade.

Die Schauspielerin hatte 1956 in Braderup ein Grundstück erworben, auf dem sie zwei Gebäude errichtete. Ihre Pension war ein Ort der Sommerfrische für viele illustre Persönlichkeiten der Kulturszene. Clara Enss, politisch interessiert, aber zunächst noch nicht aktiv, machte sich in den 60er Jahren zunehmend Sorgen um die Konsequenzen des Sylter Tourismus des Wirtschaftswunders.

Als die absurd überdimensionierten Pläne für das „Atlantis“-Bauprojekt an der Westerländer Promenade auf den Tisch kamen, begann die Zeit ihres politischen Aktivismus: Sie stieg ein bei der Bürgerinitiative zur Verhinderung dieses Bau-Kolosses und führte politisches und Umweltengagement zusammen. Schon in den 70er Jahren gab es ein Strukturgutachten der Landesregierung zum gigantischen Bauvorhaben „Altlantis“ an der Promenade. Damals legte man die Belastungsgrenze der Inselnatur und -Infrastruktur auf etwa 100.000 Menschen täglich in der Hochsaison fest. Heute beziffern vorsichtige Schätzungen das Menschenaufkommen in der Hochsaison auf rund 150.000 Menschen täglich, um nur einen Faktor zu nennen, der neben Strukturwandel in den Orten und Wohnraummangel erhebliche Auswirkungen auf das Inselgefüge hat.

Sie übernahm 1975 den Vorsitz des Vereins „Naturschutz Sylt“ von Knud Ahlborn. Die Bürgerinitiative gegen das „Atlantis“-Bauprojekt und der Verein fusionierten 1977 zur Naturschutzgemeinschaft Sylt. Clara Enns war und ist in ihrer unbeugsamen Art ein großes Vorbild - weit über die Inselgrenzen hinaus. Sie kämpfte gegen Atomkraftwerke im Wattenmeer, überflüssige Großeindeichungen, für den Nordseeschutz und war Gründungsmitglied des BUND Schleswig-Holstein. Sie führte den Verein, der bis heute die Naturschutzgebiete Morsum Kliff und Braderuper Heide betreut und einen wichtigen Part der Umweltbildung auf der Insel mit Leben füllt, bis 1994.

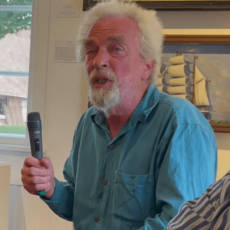

Dr. Roland Klockenhoff

-

1957

-

Dr. Roland Klockenhoff übernahm 1994 den Vorsitz der Naturschutzgemeinschaft Sylt von Clara Enss und machte den Verein zu einer modernen Institution für Umweltbildung und Naturschutz.

Dr. Roland Klockenhoff ist seit Vereinsgründung der dritte Vorsitzende des ersten Naturschutzvereins der Insel. Seinen Zivildienst leistete Roland Klockenhoff bei der Schutzstation Wattenmeer in Hörnum. Medizin studierte er in Kiel und absolvierte seit 1985 einen Teil der ärztlichen Ausbildung in der Nordseeklinik. Als Dr. Herbert Sieg fünf Jahre später in Keitum seine Praxis aufgab, übernahm er und machte sich selbstständig. Ende 2020 gab er seine Keitumer Praxis auf und befindet sich seitdem im Unruhestand. Seit 1994 ist Roland Klockenhoff einer der zentralen ehrenamtlichen Akteure des Sylter Naturschutzes.

Sowohl als Arzt wie auch als Naturschützer und Kommunalpolitiker zeichnet ihn ein stets ganzheitlicher und phantasievoller Ansatz aus. Ein Mann, der bei aller Beharrlichkeit immer bereit ist, neue Wege außerhalb eingetretener Pfade zu suchen und zu gehen. Seit langem plädiert er dafür, dass vor allem Sylter Kinder über das sinnliche Erleben von Natur ein Empfinden für die Sensibilität ihres Lebensraums bekommen sollten. „Denn nur das, was man mit allen Sinnen erlebt, weiß man zu schützen“, gehört zu den Überzeugungen von Roland Klockenhoff. Die Naturschutzgemeinschaft Sylt bietet bereits seit 20 Jahren Kinder- und Jugendgruppen an, die wöchentlich gemeinsam Natur erleben, erfahren und aktiv im Naturschutz sind.

Das „Hamburger Abendblatt"-Interview mit Dr. Roland Klockenhoff zum 100. Vereinsjubiläum findet sich hier:

Die Naturschutzgebiete

Rund die Hälfte der Insel steht unter Natur- und Landschaftsschutz. Sylt liegt inmitten

der größten Nationalparkfläche der Bundesrepublik und ist Teil des globalen

Schutzsystems Weltnaturerbe. (Quelle: Naturschutzgemeinschaft Sylt)

Einfach mithilfe der Pfeile durch die unterschiedlichen Naturschutzgebiete stöbern!

Die Ausstellung

Kulisse mit Schutzstatus

Zum 100-jährigen Jubiläum des Naturschutzes auf Sylt hat die Sölring Foriining eine Reihe von Veranstaltungen kuratiert. Darunter: eine Ausstellung mit Kunst und Malerei aus dem 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Der Rote Faden aller Werke: Sylt, seine Flora und Fauna - so, wie sie von Kreativen aller Richtungen wahrgenommen, dargestellt und dabei gerne auch idealisiert wurden.

Künstler*innen aus den Metropolen gehörten zu den neuen „Natur-Nutzer*innen“, die neben Forscher*innen, Sommerfrischlern, Geschäftsleuten und dem Militär die Insel für ihre Zwecke entdeckten und damit vehement in ihre Ursprünglichkeit eingriffen. Genau diese Entwicklung war es, die nach und nach zur offiziellen Unterschutzstellung von Inselflächen führte. Die Ausstellung verdeutlicht, dass es durchaus nicht eindeutig und stets dem Zeitgeist geschuldet ist, wie und was in der Natur eigentlich als schützenswert definiert wird.

Sylt und die Kreativen

Ein Beispiel

-

Helene Varges und ihre Lebensgefährtin, die Autorin Margarete Boie, zogen nach dem Ersten Weltkrieg gemeinsam auf die Insel und stellten mit ihrem künstlerischen bzw. literarischen Werk eindrucksvolle Studien über die Sylter Natur und ihre Menschen an.

-

Hier malte Helene Varges die Dünenrose, die massiv von der Rosa Rugosa verdrängt wurde.

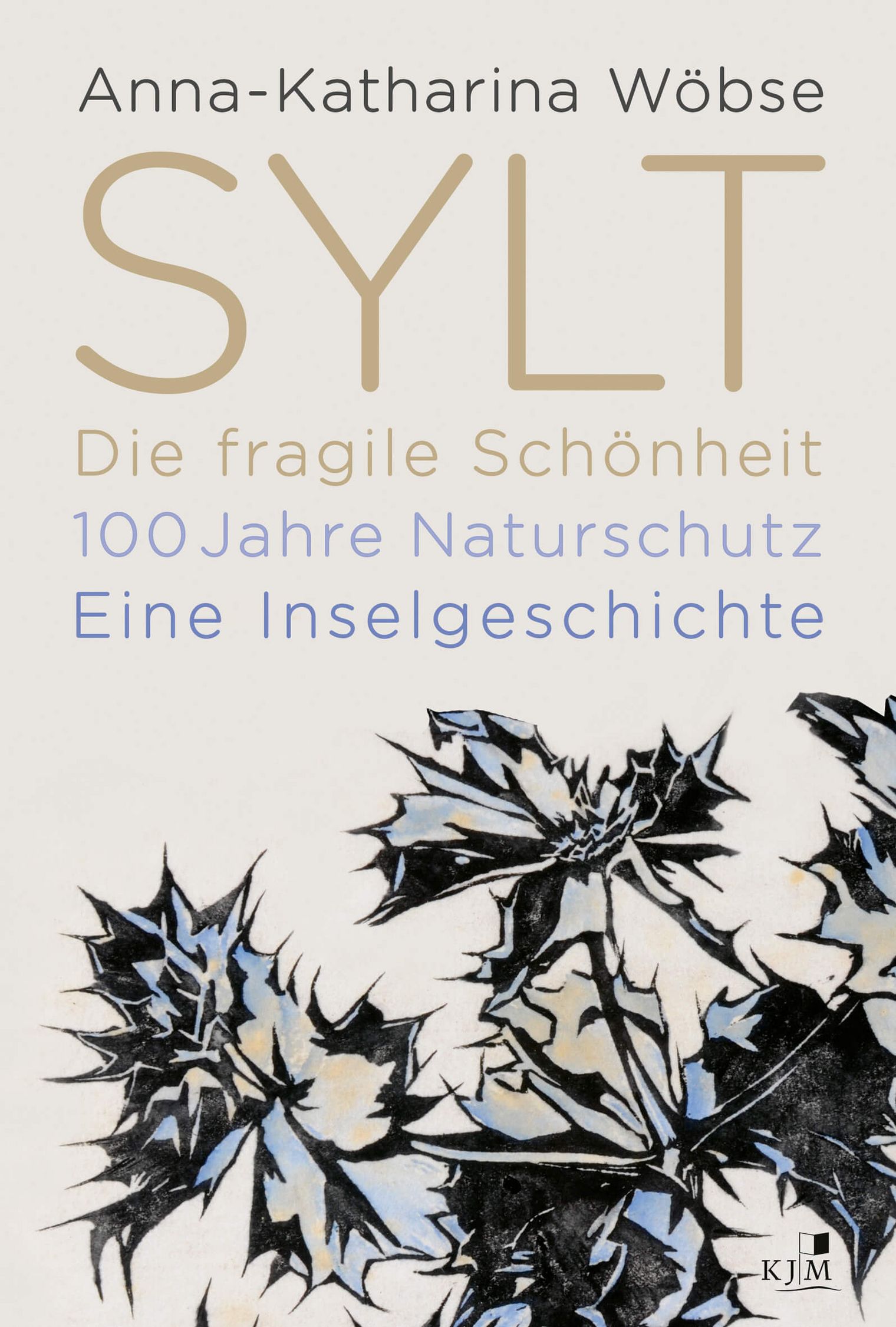

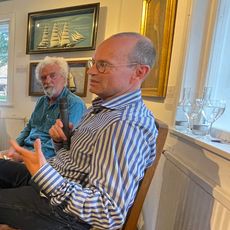

Am 7. August 2023 begeisterte eine Lesung mit der Umwelthistorikerin Anna-Katharina Wöbse, die im Auftrag der Braderuper Naturschutzgemeinschaft Sylt zum Jubiläum das überaus erkenntnisreiche Buch „Sylt - Die fragile Schönheit“ geschrieben hat, in der die gesamte Inselentwicklung seit Mitte des 19. Jahrhunderts aufgezeichnet wird. Was und wer ist der Naturschutz auf Sylt eigentlich? Was lernen wir aus der Geschichte für die Zukunft der Inselnatur? Was kann jeder von uns tun? Um diese Frage zu beantworten, folgt das Buch vielen Spuren und liefert Impulse für zukünftige Anforderungen.

Professionelle und ehrenamtliche Sylter Naturschützer*innen kamen am 8. August zu einer erstmaligen Podiumsdiskussion des „Freundeskreises der Sölring Museen" zusammen: Man tauschte sich vor einem interessierten Auditorium über das Gestern, das Heute und Morgen des Naturschutzes auf der Insel aus.

Trotz unterschiedlicher Positionen der Akteur*innen gab es einen breiten Konsens über die Anforderungen der Zukunft: Im besten Fall werden die Notwendigkeiten des Klimaschutzes zum Katalysator für die Umwelt-, Küsten- und Naturschutz-Maßnahmen und auch für die Ausrichtung eines nachhaltigen, sanften Tourismus. Insulaner*innen sollten einen Lebensraum vorfinden, mit dem sie sich identifizieren, für den sie sich engagieren und in dem sie gerne Gastgeber*innen sind.

Naturschutz - rückwärts gerichtet oder Zukunftsversprechen?

Umwelthistorikerin Dr. Anna Wöbse ist sich sicher, dass Sylt dem Naturschutz verdankt, dass „es in bestimmten Bereichen überhaupt noch eine Zukunft gibt“.

Wie viele Jahre denkt der Naturschutz voraus?

Dr. Roland Klockenhoff über die Vision der Sylter Naturschützer*innen, dass die insulare Landwirtschaft künftig auf Chemikalien und Pestizide verzichtet.

Wir wollen eine Insel, die ökologisch und klimagerecht ist. Biologische Landwirtschaft, keine Pestizide, den Individualverkehr auf das Notwendigste reduziert. Oder um es mal in Werbeworte zu fassen: Sylt - ein Paradies, in dem die Natur geachtet wird,formuliert es der Vorsitzende der Naturschutzgemeinschaft Dr. Roland Klockenhoff im Jubiläumsbuch.

Gesichter des Sylter Naturschutzes

Dr. Matthias Strasser

Erlebniszentrum Naturgewalten

Maren Diedrichsen

Eigentümergemeinschaft Listland

Dr. Anna Wöbse

Umwelthistorikerin und Autorin

Manfred Uekermann

Landschaftszweckverband Sylt

Dr. Roland Klockenhoff

Naturschutzgemeinschaft Sylt

Sven Lappoehn

Sölring Foriining

-

Text: Imke Wein

Natürlich engagiert!

Drei Biotope und ihre Beschützerinnen

„Wenn auf Sylt etwas funktioniert - dann der Naturschutz!“. Dieses Statement ist auf Sylt ein geflügeltes Wort. Gerne verbunden mit einem stillen Seitenhieb Richtung anderer großer Themen, bei denen das insulare Zusammenspiel weit weniger groovt. Organisatorisch funktioniert das mit dem Naturschutz so: Die Schutzgebiete der Insel werden von vier Institutionen (Naturschutzgemeinschaft Sylt, Sölring Foriining, Verein Jordsand und Schutzstation Wattenmeer) betreut. In die Sylter „Naturschutzrunde“ gehören noch weitere Akteure wie der insulare Landschaftszweckverband, das Alfred-Wegener-Institut in List, der NABU, der Sylter Hegering, die Eigentümergemeinschaft Listland oder auch das Erlebniszentrum Naturgewalten. Seit der Pandemie haben alle Institutionen ihre Zusammenarbeit noch intensiver werden lassen und enger miteinander verzahnt. Denn nur so macht es Sinn: Flora und Fauna kennen weder Grenzen noch Zuständigkeitsbereiche. Gegenseitige Inspiration, gemeinsame Projekte und Konzepte für das Monitoring der Sylter Tier- und Pflanzenwelt, Schutzprogramme, Formate zur Umweltbildung - all das entsteht in regelmäßigen Arbeitsrunden und sorgt für ein gutes Miteinander auf allen Ebenen.

Wir stellen stellvertretend für alle im Naturschutz auf Sylt Engagierten drei „Natur-Beschützerinnen“ und ihre Arbeitsplätze vor.

Charlie Esser

Ihr Herzensprojekt: Strandinseln als Schutzraum für bedrohte Pflanzen und Tiere

Angela Schmidt

Ihr Lieblingsbiotop: Salzwiesen als Lebensraum zahlreicher Überlebenskünstler

Maike Lappoehn

Ihr Spezialgebiet: Heideflächen als wertvolle Kulturlandschaft und Rückzugsort

Rantumer Salzwiesen

Gut zu wissen

Rund 50 Prozent der Inselfläche steht unter Natur- und Landschaftsschutz. Zählt man die schützenwerten Flächen anderer Kategorien noch hinzu, gilt auf mehr als Zweidrittel der 99 Insel-Quadratkilometer: Naturschutz first! Mit Führungen, aktuellen Ausstellungen und multimedialen Museen können Sylter und Gäste eintauchen in die Faszination der Insel-Ökosysteme und erfahren, was jede*r von uns dazu beitragen darf, damit die Inselnatur geschützt, die Biodiversität der Sylter Natur erhalten und noch verbessert werden kann.

Charlie und die klare Botschaft

Die Frau

„Artenvielfalt zu erhalten und Klimaschutz voranzubringen, ist die Voraussetzung dafür, dass die Menschheit fortbesteht. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache und keine Prophezeiung.“

Charlie Esser gehört zu der seltenen menschlichen Spezies der „radikalen Sommerbarfuss-Läufer*innen“. Auch steinige Wege zum Strand oder die Querfeld-Ein-Strecken durch die Heide können sie dabei nicht schrecken - ihre Füße sind entsprechend trainiert. Einziges „No-Go“ für sie: die wilden Brombeerhecken in der Heide.

Wenn sie in den Dünen Stranddisteln kartiert oder Kreuzkröten zählt, wählt sie auf ihren Touren von einem Biotop zum nächsten allein Füße und Fahrrad als Fortbewegungsmittel. „Das mit dem Barfußlaufen ist eine kleine Macke von mir. Dass ich kein Auto benutze - damit bin ich auch als Vorbild unterwegs“, sagt die Sylter Naturschutzbotschafterin mit ihrer stets freundlich-dezidierten Art.

Charlie Esser las als Kind mit Begeisterung Werke von Stephen Hawkins. Möglicherweise hätte es für die 26-Jährige Sylter Naturschutzbotschafterin auch die komplexe Geophysik als Arbeitsfeld werden können. Doch am Ende entschied sie sich für das Studienfach Geographie und schloss die Insel während ihres Freiwilligen Ökologisches Jahres bei der Naturschutzgemeinschaft Sylt in ihr Herz.

Als ihr angetragen wurde, ab März 2023 das noch neue Amt „Naturschutzbotschafterin Sylt“ von Stella Kinne zu übernehmen, zögerte sie nicht lange. Was nach den vertraglich vorgesehenen zwei Jahren Sylt für sie kommt? „Mal sehen. Ich möchte aber wahrscheinlich meinen Master machen - gerne auch in einem Thema der Meeresbiologie. Das wäre toll“, sagt die Botschafterin für die Artenvielfalt und den Naturschutz auf der Insel.

Der Job

Frischluftsehnsucht, exzellente Kommunikations-Skills, ein hohes Maß an Selbstständigkeit und profunde Kenntnisse der Zusammenhängen zwischen Flora, Fauna und Umwelt sind das, was es braucht, um als Sylter Naturschutzbotschafterin seine Frau zu stehen. Charlie ist Schnittstelle und Gesicht des Sylter Naturschutzes. Finanziert wird ihre Stelle aus verschiedenen Töpfen - zu den Financiers zählen die Nationalparkstiftung, die Bingo-Umweltlotterie und der Naturschutzbund. Öffentlichkeitsarbeit, Führungen und Aktionen zu projektieren und durchzuführen, gehört zu Charlies täglichen Aufgaben. Dazu kommt das Kartieren von Arten in unterschiedlichen Sylter Ökosystemen und die Mitarbeit in regionalen und internationalen Projektgruppen. „Es gibt zum Beispiel ein ,Dünennetzwerk’, da ist auch Frankreich und England mit von der Partie. Superspannend, über Grenzen hinweg Standards zu setzen, Inspiration und Erkenntnisse über die Dünen als Ökosystem zu sammeln“, versichert die „Stimme der Sylter Natur“.

Die Projekte

Ihr Job ist zu einem Teil Pionierarbeit und lässt Raum für innovative Ideen. So führte sie unter vielen anderen Aufgaben das Projekt Strandinseln ihrer Vorgängerin Stella Kinne durch die zweite Sommersaion. Sie sammelt in Zusammenarbeit mit den Frewilligendienstler*innen der Naturschutzverbände immer neue Erkenntnisse darüber, wie sich Sandpflanzen - zum Beispiel Stranddisteln (die Wappenpflanze Kampens) oder Meerkohl - in den inzwischen fünf geschützten Sylter Zonen am Fuß der Vordüne aussähen und wachsen oder wie seltene Zugvögel die Ruhe dort zum Brüten nutzen. Die Lister Kolonie der auf Deutschland vom Aussterben bedrohten Zwergseeschwalbe ist durch ihre Ruhezone auf stattliche 40 Paare angewachsen. Dieser Bereich ist quasi die „Mutter aller Strandinseln“: Hier hat Seehundjäger und Naturschützer Thomas Dietrichen am Ellenbogen schon vor 20 Jahren einen Ruhebereich eingezäunt. Die Seeschwalben kommen immer wieder hier und brüten bewusst innerhalb des eingezäunten Bereichs. Funfact: Zwergseeschwalben sind aufmerksame Wesen: Sie schenken sich gegenseitig Fische.

Das Thema „Strandinseln“ steht bei Charlie Esser aktuell an erster Stelle. Sie bietet dazu regelmäßig Führungen für Gäste und Einheimische an. Wer dieses Projekt mit allen Sinnen erlebt, weiß um die Bedeutung von Ruhezonen für den Küsten- und Klimaschutz und verhält sich künftig entsprechend.

Das Vorkommen von Amphibien und Reptilien auf Sylt zu registrieren, festzuhalten und daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen, ist ein neues Projekt der Naturschutzbotschafterin: Sie bittet dabei um die Mithilfe von Locals und Gästen. Kreuzkröten, Zauneidechsen oder Blindschleichen gesichtet? Bitte den Standort merken, vielleicht ein Foto machen und bei Charlie melden: botschaft@naturschutz-sylt.de

Es gilt natürlich auch für die Hobby-Forscher*innen: Schön auf den Wegen bleiben und die Tiere nicht verschrecken!

Seit 1999 sind Schweinswale vor Sylt in einem entsprechenden Gebiet unter Schutz gestellt. Die Datenlage über die Entwicklung der Population ist derzeit nicht optimal. Ein trauriger Fakt: Seehundjäger Thomas Diedrichsen stellt am Strand aktuell besonders viele verendete Schweinswale sicher. Denn trotz der Unterschutzstellung hat sich an den Lebensbedingungen der zauberhaften Meerestiere - wie z.B. im Bereich der Fischerei - nicht viel verbessert. Charlie macht mit ihrer Arbeit jetzt vermehrt auf die Situation des Schweinswale aufmerksam und versucht, die öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken.

-

Die invasive Art der Cranberry, eingeschleppt aus den USA, verdrängt heimische Arten wie die Moosbeere.

-

Im Herbst geht Charlie mit Interessierten los, um die Dünentäler von der Cranberry zu befreien. Die Helfer*innen können die extrem vitaminhaltigen Beeren dann zuhause verarbeiten.

-

Termine der Cranberry Naturschutz Mitmach-Aktionen

-

Die Strandplatt-Erbse gehört zu jenen faszinierenden Pflanzen, die sich tief im Sand verankern und exzellent Wasser speichern können. Sie tragen dazu bei, die Dünen zu befestigen und so die Küsten schützen.

-

Die Erbsen sind köstlich und essbar, sollten aber nicht in Mengen geerntet werden! Genauso wenig wie andere Schätze aus Naturschutzgebieten.

Angela und die Faszination der Salzwiesen

Die Frau

Angela Schmidt war von Haus aus ein reines Landwesen: Sie wuchs im südlichen Niedersachsen auf, begeisterte sich bei Familienurlauben für Küsten und Meere. Die heute 34-Jährige studierte nach dem Abi Biologie und streckte ihrer Fühler während der akademischen Ausbildung in Richtung Meeresbiologie aus: Schon als Studentin lernte und arbeitete sie am Senckenberg Institut für Küsten- und Meeresforschung in Wilhelmshaven. Nach einer Zeit in der Umweltbildung des NABU auf Wangerooge, stieß sie 2019 zum Team der Schutzstation Wattenmeer und brachte dort alle ihre Fähigkeiten zusammen.

Die Schutzstation Wattenmeer betreut die Odde in Hörnum, und sorgt mit ihrer „Arche Wattenmeer“ für Begeisterung für das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Außerdem betreibt die Schutzstation auf der ganzen Insel Einrichtungen für Forschung, Kartierung und Umweltbildung.

Die Stationen auf Sylt:

Der Job

Angela Schmidt ist die hauptamtliche Stationsleitung für Rantum und Puan Klent, hat diverse Kartierungsrojekte und kümmert sich zudem mit allem, was dazu gehört, um die zehn jungen Umweltaktiven, die ihre Freiwilligenzeit bei der Schutzstation Wattenmeer auf Sylt verbringen. „Das ist ein verantwortungsvoller Auftrag, den die Freiwilligen bei uns wahrnehmen. Oft sind die jungen Leute das erste Mal für länger weg von zuhause. Ich unterstütze sie auch in allen persönlichen und menschlichen Dingen“, berichtet Angela Schmidt, Forschungsarbeit und das Networking mit anderen Sylter Naturschutzorganisationen gehört ebenfalls zu ihrem Portfolio.

Das Biotop Salzwiese

Nie sind Salzwiesen schöner als im späten Sommer, wenn der Strandflieder und die Salzastern blühen. Ob Queller, Löffelkraut oder Strandvermut: Salzwiesen sind der einzigartige Lebensraum für Pflanzen, die sich an die salzige Umgebung in immer wieder vom Meerwasser überspülten Küstenbereich angepasst haben. Die Faszination eines Ökosystems, das dem salzigen Wasser trotzt und langsam aber sicher dem Meer Land abringt, erschließt sich auf Sylt nirgendwo besser als südlich des Rantumer Hafens mit einem herrlich weitläufigen Exemplar einer unbeweideten Salzwiese.

Hier darf man den seltenen Lebensraum auch betreten und auf seinen schlickigen Pfaden riechen, schmecken und spüren - vorausgesetzt natürlich man bleibt auf den Wegen. Eine weitere „Superkraft“ der Salzwiese: Auch sie bindet Treibhausgase wie sonst nur Moore, Sümpfe oder eben feuchte Dünentäler und ist damit eine Klimaschützerin der natürlichen Art. Um die Faszination der Salzwiese zu durchdringen, empfiehlt sich eine Führung.

Was man dabei bis in den Oktober hinein auf keinen Fall vergessen sollte: Mückenschutz. Denn wie auch viele andere Insekten lieben Mücken das feuchte Klima der Salzwiese.

Maike und der Lila Faden der

Heidepflege

Die Frau

Vor fünf Jahren machte Maike Lappoehn das zum Beruf, was sie inhaltlich ohnehin schon lange vorher umtrieb: Die Kampenerin war 1,5 Jahrzehnte ehrenamtlich im Vorstand der Naturschutzgemeinschaft Sylt (NSG) aktiv, bevor sie die Geschäftsführung der 99 Jahre alten Naturschutzorganisation übernahm, um sie mit frischem Wind in die Zukunft zu führen. Ganzheitliches Handeln im Sinne der Natur bekam sie als Waldorfschülerin in Frankfurt und Hamburg sozusagen schon mit in die Schultüte gelegt. Nach dem Abi entschied sie sich aber zunächst für das Hotelfach, lernte später in Hamburg ihren Mann, den Sylter Sven Lappoehn, kennen. Die beiden zogen 1997 auf die Insel und bekamen zwei Kinder - Sohn Sören ist heute Sommelier in der „Sturmhaube“, Tochter Rieke Meeresbiologin in England.

Die Eltern Lappoehn leben in Kampen und haben den Naturschutz als Schnittmenge ihrer beiden Jobs: Sven Lappoehn ist der Geschäftsführer der Sölring Foriining, dem Sylter Heimatverein - mit seinen Museen, den Sylter Kultur- und Kunst-Initiativen und seinen großen Naturschutzprojekten. „Natürlich diskutieren wir oft. Ich glaube, ich bin manchmal etwas weniger kompromissbereit als Sven“, meinte Maike Lappoehn im Kräutergarten des Braderuper Zentrums mit einem Augenzwinkern.

Sie erlebt es auf Sylt so, dass Naturschutz mit großen Konsens zwar als auch touristisch attraktive Qualität geschätzt wird. Wenn eine Neuerung aber Verzicht bedeutet, seien die Entscheidungen oft zögerlich: „Ein Beispiel ist das Fahrradkonzept. Wir könnten damit ein Leuchtturmprojekt werden. Sylt könnte die Fahrradwege auf Kosten des Autoverkehrs erweitern statt die Inselbahntrasse auf Kosten des Naturschutzes“, meint die engagierte Fürsprecherin der Pflanzen- und Tierwelt auf der Insel.

Der Job

Die Naturschutzgemeinschaft Sylt bietet eine Vielzahl naturkundlicher Wanderungen und Radtouren am Morsum Kliff, durch Watt und Heide, bietet für kleine und große Locals regelmäßige Naturerlebnisgruppen, sorgt für einen exzellenten Zustand in seinen Schutzgebieten Braderuper Heide und Morsum Kliff, ist Arbeitgeber für sechs Freiwilligendienstler*innen und Wirkungskreis eines kleinen Profi- und großen ehrenamtlichen Teams. Der dazugehörige Verein hat 400 Mitglieder. Den Vorsitz des Vereins hat sein über 30 Jahren Dr. Roland Klockenhoff. Zusammen mit Maike Lappoehn sind die beiden verantwortlich für das gesamte Tun, kooperieren mit den Gemeinden, den Kreis- und Landesbehörden, der Politik und vertreten die Belange des Naturschutzes regional und überregional.

Die Heide

Gut zu wissen: Heidepflege ist sowas wie der Lila Faden der fast 100-jährigen Arbeit der NSG. Besenheide gedeiht ausschließlich auf sehr mageren, sandigen Böden. Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung und den Eintrag von Nährstoffen durch die Luft wurden Heideflächen im Norden schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter Schutz gestellt. Heideflächen bieten einer Vielzahl bedrohter Tier- und Pflanzenarten einen einzigartigen Lebensraum. Auf Sylt befinden sich 358 Hektar Heideflächen, das ist ein Drittel der gesamten Heide Schleswig-Holsteins. Durch Pflegemaßnahmen wie das regelmäßige Beweiden, das Placken und das Entfernen fremder Arten gelingt es, die Heide zu verjüngen und die Kulturlandschaft zu erhalten.

Erfahre im Video, welche Rolle die Schafe dabei spielen:

-

Rekordverdächtige 2.500 Tier- sowie 150 Pflanzenarten leben in der Heide. Darunter botanische Schätze wie die Arnika oder der Lungenenzian. Neben den ausgewiesenen Schutzgebieten wie die 137 Hektar große Braderuper Heide gibt es allein in Kampen 100.000 m² innerörtliche Heideflächen. Private Gartenbesitzer*innen zu ermuntern statt Rollrasen Heide zu pflanzen, ist eine der vielen Aufgaben der NSG. „Heide in die Gärten“ heißt das Projekt.

| Rollrasen | Heide | |

|---|---|---|

| Tierarten | 30-50 | 2.500 |

| Pflanzenarten | 5-10 | 150 |

| davon Rote-Liste-Arten | 0% | 45% |

Die Zukunft

Für das Jubiläumsjahr 2024 haben Maike Lappoehn, der Vereinsvorsitzende Dr. Roland Klockenhoff, die Freiwilligen und Ehrenämtler*innen viel vor mit der Naturschutzgemeinschaft Sylt: Das Zentrum in Braderup, untergebracht in einer ehemaligen militärischen Baracke, muss energie- und überhaupt saniert werden. Aber auch die Ausstellung soll nach museumspädagogischen Erkenntnissen eine umfassende Verjüngungskur erhalten, und „künftig noch mehr zeigen, als das, was man selbst in der Natur erleben kann“. Das Zentrum soll ein Info- und Erlebnisraum werden, der so ganz zu Braderup passt. In Kooperation mit Wenningstedt-Braderups neuem Bürgermeister Kai Müller plant die NSG einige Projekte, die die Qualitäten des Ortsteils stärker in den Fokus rücken.

-

Text: Imke Wein

Mehr Arten in den Garten

Zu Besuch bei Edda Raspé in Morsum

Diesen Artikel vorlesen lassen:

Größere Lebensmitteleinkäufe sind bei Familie Raspé nur in der Winterzeit nötig. „Bis weit in den Herbst hinein versorgt uns der Garten mit frischen Köstlichkeiten. Wir kochen und backen mit allem, was gerade reif ist“, erzählt Goldschmiedin Edda Raspé, die mit ihrem Sohn Jonas, Schwiegertochter Anna und den Enkeltöchtern Ella und Ida in und um das artgerecht renovierte Morsumer Friesenhaus in einer Idylle lebt, die ihresgleichen sucht. Hahn Sören schreitet durch die überbordend üppige Garten-Szenerie. Ihm folgt gackernd das Teenager-Federvieh-Quartett, das die Raspés aus dem Brutprojekt der Norddörfer Grundschule übernommen haben. Ein gerade aus dem Ofen gezogener Kuchen mit frischem Obst setzt einen duftenden Akzent inmitten von Blüten und Grün.

„Meine Großeltern mütterlicherseits hatten in der Nähe von Stade einen Hof. Ich bin dort tief eingetaucht in den Kosmos - wie man das als Kind halt tut. Daher weiß ich um das richtige Timing fürs Pflanzen, Pflegen und Ernten. Ich habe gesehen und gelernt, wie man Obst und Gemüse zubereitet und bevorratet. Das war anscheinend prägend. Mein Sohn Jonas liebt das auch. Er verbringt fast täglich etliche Stunden mit Gartenarbeit. Auch meine Enkeltöchter werden im Rhythmus des Gartens groß, wissen sofort, wo sie hin müssen, wenn ich sie beispielsweise bitte, Salbei zu pflücken“, erzählt Edda Raspé und „zuppelt“ nebenbei welke Blüten von einem Busch. „Hier kann jetzt Neues sprießen. Ich sammle oft auch die Samen von Pflanzen und sähe sie später wieder aus“, erläutert die Meisterin der wilden Gartenkunst.

Das Zusammenspiel von uraltem und völlig neuem Wissen

Natürlich ist die Vielfalt an ursprünglichen Obst- und Gemüsesorten, an Kräutern und Gewürzen in diesem Morsumer Kleinod das Resultat von uraltem und völlig neuem Wissen um Fruchtfolgen, die Vernetzung allen Lebens im Garten, von Beobachtungsgabe und von der Lust, auszuprobieren, zu versuchen, Standorte, Pflanzenarten, Symbiosen zu testen. Über die Jahre hat sich dieser Garten mit den zwei Ebenen, dem Feuchtbiotop, der Spiel- und Blühwiese und dem zauberhaften Bauwagen eine schöne Humusschicht zugelegt, die den Anbauerfolg potenziert. Der natürliche Kreislauf wird hier seit Jahrzehnten von wissender Hand ermöglicht.

-

Für mehr Ursprünglichkeit und Artenvielfalt. Edda Raspé setzt auf die Kräfte der Natur - sowohl im eigenen Garten als auch auf gemeindlichen Grünflächen.

„Natürlich ist das bei uns wie im Bilderbuch. Aber im Garten wie im Mehr-Generationen-Wohnen steckt eine Menge Arbeit. Beides muss man wollen, sehr bewusst. Aber es erfüllt das Leben auch mit Freude und Sinn. Wir alle können es uns anders gar nicht vorstellen“, sinniert die Hausherrin und engagierte Sylter Bürgerin, die mit ihrem Leben eine Inspiration für Individualisten ist.

Edda Raspé über Ringelblumen

Erfahre im Video, was man alles aus und mit den Blütenblättern machen kann

Die Blütenblätter der Ringelblume sind heilsam. Ich habe sie schon den Kindern früher ins Badewasser gegeben.

Selbst vermeintliche Exoten wie Koriander, Ingwer oder Thai-Curry gedeihen unter der Fürsorge der Raspés auf dem von Bäumen umsäumten Grundstück. Die Familie ist im regelmäßigen Austausch mit anderen Inselmenschen, die ökologisch wertvollen Anbau und Permagärtnern praktizieren. So trifft sich Jonas zum Fachsimpeln manchmal mit Jens Volquardsen vom Braderuper „Erdbeerparadies“, dessen Gemüse man im Hofladen und auf dem Westerländer Wochenmarkt kaufen kann.

„Klar, wenn ich auf Sylt ein Urlaubshaus besitze, sind die Bedürfnisse ganz anders als hier bei uns. Das Attribut ,pflegeleicht’ steht zumeist im Mittelpunkt. Aber die Artenvielfalt zu erhöhen, Grünflächen wieder attraktiv für Mensch und Insekt zu machen, sich mehr mit dem zu verbinden, was für uns und der Insel gut ist, dazu kann jeder auf seine Art beitragen“, versichert Edda Raspé.

Blumenwiesen statt Rasen

Denn naturnahe Zier- und Nutzgärten anzulegen, das funktioniert selbst im windumrauschten Hörnum - wie einige Parzellen des dortigen Kleingartens mitten in den Dünen beweisen. Man muss nur wollen und wissen, was, wie und wann gepflanzt wird. „Es ist schon beeindruckend, wenn man einfach mal ein Stück Wiese stehen lässt und schaut, was passiert.“ Private Gärten und gemeindliche Grünflächen stellen einen großen Schatz im Kampf gegen den Artenschwund dar. Blumenwiesen statt Rasen, Wildstauden statt Exoten mit gefüllten Blüten, einheimische Sträucher statt Forsythien und Thujen … es ist kein Hexenwerk, aus dem eigenen Garten ein Paradies für Mensch, Pflanze und Tier zu erschaffen.

Auf fast jedem Sylter Grünstreifen, der darf, wie er will, gedeihen auf engstem Raum Heilkräuter, die völlig zu unrecht als „Unkraut“ verunglimpft werden: Spitzwegerich, Johanniskraut, Schafgarbe, Löwenzahn, Brennnesseln … Diese Pflanzen besitzen allesamt magische Nebenwirkungen: Allein die Samen der Brennnesseln sind ein Superfood. „Man muss darum nur wissen. Das verändert die Haltung“, versichert Edda Raspé. Sie wünscht sich für die Zukunft der Sylter Grünflächen, dass das Bewusstsein für die Zusammenhänge wächst und die Faszination für die Kräfte der Natur.

Dazu trägt Edda Raspé mit diversen Projekten bei. Richtig zielführend auf dem Weg zu mehr Ursprünglichkeit und Diversität in Sylter Gärten wäre es, wenn auch die Hausmeister- und Gartenpflegebetriebe umdenken und ihren Kund*innen aktiv vorschlagen, heimische Gewächse, Blühwiesen und Obstbäume in die Gärten zu pflanzen, statt immer noch viel zu oft Rollrasen zu verlegen und die Kartoffelrose auf den Wall zu setzen. Wenn immer mehr Menschen selbst erfahren, wie gut es tut, wenn man zum Beispiel aus Johannisbeeren und Minze aus dem eigenen Garten einen köstlichen Brotaufstrich mischt, dann will man nicht zurück zum langweiligen Ziergarten.

Die Braderuper Naturschutzgemeinschaft Sylt animiert Besitzer*innen von größeren Grundstücken schon seit Jahren und mit Erfolg, Heidebereiche in ihre Gärten anzulegen und der norddeutschen Kulturpflanze so mehr Raum zu geben. Wie man einen Natur- und Kräutergarten anlegt, lässt sich im Garten des Naturzentrums bei entsprechenden Führungen erfahren. Auch Edda Raspé steht mit ihrem prallen Wissen über das natürliche Gärtnern gerne beratend zur Seite.

-

Text: Imke Wein

-

Fotos & Videos: Holm Löffler

Mehr Wissen

über Sylter Biotope

Angelika Warnken und Edda Raspé gehen mit interessierten Menschen seit 2018 etwa einmal im Monat auf Natur-Exkursion und erforschen die unterschiedlichsten Sylter Biotope. Ob das Wäldchen mit den Krüppelkiefern in den Klappholttaler Dünen oder die Süßwassersiele am Rantum Becken - der Fokus liegt darauf, den Horizont zu weiten und die Vielfalt der Natur-Lebensräume auf der Insel zu entdecken. Oft ist ein Experte für das Gebiet mit von der Partie - wie zum Beispiel bei der Kräuterwanderung mit Angela Neumann, die die Faszination für all die Pflanzen am Wegesrand weckt mitsamt ihren kulinarischen und medizinischen Wirkungen. Die Aktivgruppe verbindet die Wanderung oft auch mit kleinen „Missionen“: Vögel zählen, Müll sammeln oder das gefährliche Jakobskreuzkraut aus der Heide entfernen - all das geschieht nebenbei. Gehaltvolle Gespräche und Diskussionen sind ebenfalls inklusive. Nähere Infos und Termine über die Braderuper Naturschutzgemeinschaft Sylt (NSG) per Mail: info@naturschutz-gemeinschaft.de

So geht's:

Blühwiesen anlegen

Eine Herzensangelegenheit von Edda Raspé ist die „Aktion Blühwiese“: An immer mehr Insel-Standorten, Lebensräume für Insekten aller Art zu schaffen, ist das Ziel. „Die richtige Saat und einige Jahre der Hege und Pflege sind für diese Flächen das A und O“, weiß Anwalt Andreas Wendt, der einen nicht unerheblichen Teil seines großen Gartens in eine Blühwiese verwandelt hat. „Richtig spannend: Jedes Jahr blüht es hier in anderen Farben. Eigentlich muss ich inzwischen nur noch einmal im Jahr zum richtigen Zeitpunkt mähen“, weiß der passionierte Hobbygärtner. Was es bei einer wilden Blühwiese in den ersten Jahren alles zu tun gibt, zeigt sich gerade deutlich im Morsumer Dorfpark hinterm Muasem Hüs: Damit der Rasen nicht länger dominiert, muss man sein Wachstum im Zaume halten und ihn entfernen. „Wäre super, wenn noch ein paar Morsumer immer mal ein paar Stunden mithelfen könnten, damit sich diese Blühwiese gut entwickeln kann“, bittet Edda Raspe um Mithilfe im Dorf. Ein weiteres Beispiel im Inselosten? Eine Hausbesitzerin bat um Rat bei der Verwandlung eines Teils ihres Grundstücks in ein artenreiches Blühparadies. Hobbylandwirt Jan Petersen half beim Umpflügen der Fläche, dann wurde ausgesäht - und jetzt wird’s spannend auf dem herrlichen Grundstück. Im Kampener Avenarius-Park hat das Grüne-Daumen-Team der Gemeinde mit einer riesigen Blühwiese schon vor Jahren ganze Arbeit geleistet. Langsam aber sicher setzt sich das Modell Blühwiese gegen Team Zierrasen durch ….